La dispute entre André Orléan et Jean Tirole donne l'occasion de porter un diagnostic sur l'état de la science économique et aussi sur celui de notre université.

Rappelons de quoi il s'agit. Les économistes se divisent en deux camps : les « orthodoxes » s'appuient sur le modèle de l'équilibre général élaboré par Walras puis perfectionné par Debreu, Arrow et quelques autres. Les « hétérodoxes » préfèrent s'inspirer de Marx ou de Keynes (cette division recoupe celle qui oppose la « microéconomie » à la « macroéconomie »).

A cette différence d'orientation s'ajoute une différence de style : les « orthodoxes » (que l'on nomme aussi « néoclassiques ») aiment à utiliser les mathématiques et produisent des textes où abondent souvent les équations tandis que les « hétérodoxes » écrivent dans une langue littéraire parfois élégante.

Enfin, tandis que les « orthodoxes » utilisent les outils que fournit le modèle de l'équilibre général, les « hétérodoxes » font de larges emprunts à ceux d'autres disciplines comme l'histoire, la sociologie, la psychologie, etc.

Voici maintenant le sujet de la dispute. Les « orthodoxes » sont en position de force dans le CNU (Conseil National des Universités) qui choisit ceux qui porteront le titre de professeur des universités : dans la période 2005-2011, seules 6 nominations de professeur sur 120 sont allées à des « hétérodoxes ». Ces derniers réclament donc la création d'un autre CNU, parallèle au premier et qui permettrait à un plus grand nombre d'entre eux d'accéder à ce titre prestigieux.

Jean Tirole estime que cela ferait courir un danger mortel à la science économique et il a conseillé à la ministre de s'opposer à cette création (voir sa lettre). Les « hétérodoxes » protestent, et l'accusent d'enfermer la science économique dans un moule étroit : ils voudraient qu'elle fût plus « ouverte ».

vendredi 25 mars 2016

mercredi 23 mars 2016

Plagiaires sans vergogne

Les textes que je publie sur volle.com et sur michelvolle.blogspot.fr sont librement utilisables, copiables, reproductibles et même modifiables, à la seule condition d'en citer la source.

Beaucoup d'entre eux sont reproduits par des personnes qui citent correctement la source dans des articles, livres, sites Web, etc. Cela me convient tout-à-fait.

Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Une courte recherche m'a fait découvrir des plagiaires qui s'attribuent certains de mes textes.

Voici comment je pratique la pêche aux plagiaires : je prends pour asticot une phrase point trop banale d'un de mes textes, et pour hameçon Google. J'attrape ainsi les pages qui reprennent mot à mot tout ou partie de ce texte. Je fais sur chacune d'elle Ctrl+F+volle et d'un clic j'élimine chacune des pages où je suis cité. J'élimine aussi celles dont l'auteur est visiblement un étudiant, car il faut être patient avec les débutants même quand ils manquent de savoir-vivre.

Au fond de mon panier frétillent enfin des plagiats comme ceux-ci :

Ce que j'ai écrit sur le langage UML se retrouve dans le

plagiat numéro 1.

Mon lexique du système d'information a été recopié dans le

plagiat numéro 2.

Ce que j'ai dit sur la relation entre le système d'information et la stratégie se retrouve mot à mot dans plagiat numéro 3.

Cette liste sera enrichie si je me remets à cette pêche.

Je sais bien que le plagiat est un hommage du vice à la vertu : ces gens-là ne s'attribueraient pas un de mes textes s'ils le jugeaient mauvais. Mais ceux qui ne citent pas le véritable auteur privent leurs lecteurs du plaisir de lire d'autres de ses textes, si d'aventure son propos leur a plu...

Beaucoup d'entre eux sont reproduits par des personnes qui citent correctement la source dans des articles, livres, sites Web, etc. Cela me convient tout-à-fait.

Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Une courte recherche m'a fait découvrir des plagiaires qui s'attribuent certains de mes textes.

Voici comment je pratique la pêche aux plagiaires : je prends pour asticot une phrase point trop banale d'un de mes textes, et pour hameçon Google. J'attrape ainsi les pages qui reprennent mot à mot tout ou partie de ce texte. Je fais sur chacune d'elle Ctrl+F+volle et d'un clic j'élimine chacune des pages où je suis cité. J'élimine aussi celles dont l'auteur est visiblement un étudiant, car il faut être patient avec les débutants même quand ils manquent de savoir-vivre.

Au fond de mon panier frétillent enfin des plagiats comme ceux-ci :

Ce que j'ai écrit sur le langage UML se retrouve dans le

plagiat numéro 1.

Mon lexique du système d'information a été recopié dans le

plagiat numéro 2.

Ce que j'ai dit sur la relation entre le système d'information et la stratégie se retrouve mot à mot dans plagiat numéro 3.

Cette liste sera enrichie si je me remets à cette pêche.

Je sais bien que le plagiat est un hommage du vice à la vertu : ces gens-là ne s'attribueraient pas un de mes textes s'ils le jugeaient mauvais. Mais ceux qui ne citent pas le véritable auteur privent leurs lecteurs du plaisir de lire d'autres de ses textes, si d'aventure son propos leur a plu...

Libellés :

Prédation

mardi 8 mars 2016

Histoire de l'iconomie

Pour comprendre ce qu'est l'iconomie, il faut la saisir par ses racines historiques et remonter à des recherches effectuées dans les années 19801 lorsque je dirigeais la mission économique du CNET2.

La fonction de coût d'un réseau a une forme particulière : le coût marginal est nul en dessous du seuil de dimensionnement et il devient infini au delà de ce seuil. Dans les télécoms, le coût d'une communication supplémentaire est négligeable mais le trafic ne peut pas excéder un certain seuil ; dans le transport aérien, le coût d'un passager supplémentaire est négligeable tant qu'il reste des sièges vides, mais un avion plein ne peut pas transporter un passager de plus.

Cette « économie du dimensionnement » est apparue clairement lorsque Christophe Talière et moi avons calculé à Eutelis les fonctions de coût de l'Internet, du réseau des télécoms et du transport aérien.

On retrouve cette fonction de coût dans certains produits, mais avec un dimensionnement infini : programmer un logiciel a un coût, le reproduire en un nombre quelconque d'exemplaires ne coûte pratiquement rien. Il en est de même pour les circuits intégrés. Dans ces deux cas le coût marginal est pratiquement nul, quelle que soit la quantité produite. Cette forme de la fonction de coût se retrouve dans les autres produits à proportion de l'importance qu'y prend l'informatisation.

Celle-ci, s'appliquant progressivement à l'ensemble du système productif, fait émerger selon Bertrand Gille3 le « système technique contemporain » qui a succédé aux alentours de 1975 au système technique fondé sur la mécanique, la chimie et l'énergie et provoqué une « révolution industrielle ».

Lorsque le coût de la production réside dans le coût fixe initial, le travail humain est entièrement consacré à l'accumulation d'un capital fixe, ou « travail mort », tandis que le flux du « travail vivant » est négligeable. J'ai surpris un jour Michel Matheu, du commissariat général du Plan, en disant « le capital est désormais le seul facteur de production4 ».

Michèle Debonneuil et moi avons alors monté à sa demande un groupe de travail dont le rapport a été publié en 1999 sous le titre Economie des nouvelles technologies. Matheu ayant demandé d'approfondir le raisonnement sur le dimensionnement des réseaux, une deuxième édition plus complète a été publiée en 2000 sous le titre e-conomie.

La fonction de coût d'un réseau a une forme particulière : le coût marginal est nul en dessous du seuil de dimensionnement et il devient infini au delà de ce seuil. Dans les télécoms, le coût d'une communication supplémentaire est négligeable mais le trafic ne peut pas excéder un certain seuil ; dans le transport aérien, le coût d'un passager supplémentaire est négligeable tant qu'il reste des sièges vides, mais un avion plein ne peut pas transporter un passager de plus.

Cette « économie du dimensionnement » est apparue clairement lorsque Christophe Talière et moi avons calculé à Eutelis les fonctions de coût de l'Internet, du réseau des télécoms et du transport aérien.

On retrouve cette fonction de coût dans certains produits, mais avec un dimensionnement infini : programmer un logiciel a un coût, le reproduire en un nombre quelconque d'exemplaires ne coûte pratiquement rien. Il en est de même pour les circuits intégrés. Dans ces deux cas le coût marginal est pratiquement nul, quelle que soit la quantité produite. Cette forme de la fonction de coût se retrouve dans les autres produits à proportion de l'importance qu'y prend l'informatisation.

Celle-ci, s'appliquant progressivement à l'ensemble du système productif, fait émerger selon Bertrand Gille3 le « système technique contemporain » qui a succédé aux alentours de 1975 au système technique fondé sur la mécanique, la chimie et l'énergie et provoqué une « révolution industrielle ».

Lorsque le coût de la production réside dans le coût fixe initial, le travail humain est entièrement consacré à l'accumulation d'un capital fixe, ou « travail mort », tandis que le flux du « travail vivant » est négligeable. J'ai surpris un jour Michel Matheu, du commissariat général du Plan, en disant « le capital est désormais le seul facteur de production4 ».

Michèle Debonneuil et moi avons alors monté à sa demande un groupe de travail dont le rapport a été publié en 1999 sous le titre Economie des nouvelles technologies. Matheu ayant demandé d'approfondir le raisonnement sur le dimensionnement des réseaux, une deuxième édition plus complète a été publiée en 2000 sous le titre e-conomie.

samedi 27 février 2016

L'illusion de la start-up

« Startups are a wonderful thing, but they cannot by themselves increase tech employment. Equally important is what comes after that mythical moment of creation in the garage, as technology goes from prototype to mass production. This is the phase where companies scale up. They work out design details, figure out how to make things affordably, build factories, and hire people by the thousands. Scaling is hard work but necessary to make innovation matter. » (Andy Grove, « How America Can Create Jobs », Bloomberg Business, 1er juillet 2010)

Les start-ups occupent une grande place dans le discours sur le « numérique ». Innovantes, agiles, elles font des choses merveilleuses et amorcent une économie nouvelle, coopérative, qui ne sera plus celle des grandes entreprises...

Etant à taille humaine elles éveillent une tendresse chez ceux, nombreux, qui détestent ce qui est institutionnel, organisé, sérieux, etc. Elles bricolent dans un garage, confectionnent des solutions ingénieuses à partir de presque rien : des produits de série pas chers, des logiciels open source gratuits qu'elles assemblent en bricolant...

Le « data center » d'une start-up en 1998 n'était-il pas un de ces bricolages ?

C'est aussi mignon qu'un bébé panda, n'est-ce pas ? La start-up en question, c'est Google...

Voyons donc cela de plus près.

Libellés :

Entreprise,

iconomie

samedi 13 février 2016

Connaître le monde des données

« The basic dissimilarities between human languages and computer languages may be the most serious obstacle to a true symbiosis »

(Joseph Licklider, Man-Computer Symbiosis, 1960).

(Joseph Licklider, Man-Computer Symbiosis, 1960).

Ce que l'on appelle « données », c'est la masse de documents de toute nature et de tableaux de nombres à laquelle l'intellect est confronté et dont il s'efforce de tirer quelque chose de compréhensible.

Les statisticiens et les comptables publient en abondance des tableaux de nombres comme s'ils ignoraient un fait évident : personne ne lit les tableaux de nombres car ils sont incompréhensibles.

Personne, en effet, ne peut quoique l'on puisse dire comprendre à la simple lecture ce que contient un tableau de nombres comportant plus de dix lignes et dix colonnes. L'exploration de ce tableau demandera quelques heures de travail à un analyste bien outillé, et il lui faudra encore du travail pour interpréter ce que l'exploration a dégagé1.

Il est d'ailleurs très difficile de produire, à partir de la masse des données relatives à une question quelconque, la synthèse simple, claire et lisible qui apportera vraiment à son lecteur une information sur cette question. Comme la lecture d'une telle synthèse est facile et peut même être agréable, le lecteur croira souvent qu'il a été facile et agréable de la rédiger. C'est pourquoi des économistes, statisticiens et comptables préfèrent publier de gros tableaux de nombres accompagnés de commentaires sibyllins : personne ne pourra rien y comprendre mais leur travail sera jugé sérieux.

La façon dont les réputations se forment dans les institutions pèse ainsi sur le monde des données, qui se trouve soumis encore à d'autres contraintes sociologiques.

* *

On croit généralement que les données sont quelque chose de simple que l'on peut manier comme s'il s'agissait d'un minerai homogène : « Ben quoi, entend-on dire, les données c'est les données, voilà tout ». En fait toute donnée est un être composite et plus compliqué qu'on ne le croit communément.

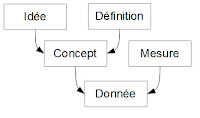

Une donnée est en effet le couple logique formé par un concept et une mesure, le concept étant lui-même le couple, désigné par un mot, d'une idée et d'une définition.

Une donnée n'est donc pas « donnée » par la nature : le concept a été choisi, la mesure a été obtenue.

Libellés :

Informatisation

lundi 25 janvier 2016

Voir et dire ce qui se passe

Un être nouveau a fait irruption dans la nature et dans la société, qu'il transforme de fond en comble : c'est le couple, l'alliage, que forment le cerveau humain et l'automate programmable ubiquitaire que l'on nomme « ordinateur ». Ce fait massif, évident et simple s'impose au regard. Dans les bureaux le temps de travail est partagé entre l'« ordinateur » et les réunions. Dans les usines les machines-outils et les robots exécutent un programme sous le contrôle d'un superviseur.

Le cerveau humain considéré ici, c'est le « cerveau d'oeuvre » des programmeurs qui dictent ses actions à l'automate, c'est aussi celui des agents opérationnels, c'est enfin celui de tous les utilisateurs que l'automate assiste dans leur action.

Le travail n'est fait ni par les êtres humains, ni par les ordinateurs, mais par la « personne informatisée », devenue l'unité de base insécable de l'organisation, son « atome » au sens propre du mot. Les institutions, les entreprises, la société tout entière se construisent en la combinant, l'organisant, comme un mur se construit avec des pierres ou des briques. Elles se sont mises à tâtonner à la recherche du bon dosage des deux composants de l'alliage. Celui-ci fait émerger des phénomènes nouveaux dans la nature et dans la société car il a des propriétés auparavant inconnues.

« Les composés constituent une forme nouvelle, toute différente de la somme de leurs parties, et dont aucune formule ne peut prévoir la physionomie. L'eau est de l'eau et rien autre chose, ce n'est pas de l'oxygène ni de l'hydrogène »

(Maurice Blondel, L'Action, 1893).

Cet événement n'est pas sans précédents. Quelque sorcier découvrit un jour, en explorant diverses combinaisons, les étranges propriétés de l'alliage du cuivre et de l'étain. Il fallut bien des tâtonnements avant de trouver la proportion et la température qui convenaient le mieux, mais ils ont abouti à l'âge du bronze. D'autres tentatives, plus tard, firent apparaître un alliage du fer et du carbone, l'acier. D'autres alliages sont apparus : entre le cerveau humain et l'écriture, entre la main d'oeuvre et la machine, etc.

Le tâtonnement est naturellement soumis à des préjugés, des habitudes, et à une sociologie qui délimite ce qu'il est légitime de penser, dire et faire. Ces préjugés, ces habitudes, cette sociologie tiraillent dans tous les sens les esprits et les actions, et la première réaction est de nier l'évidence : l'alliage, prétend-on, n'existe pas, seuls existent ses composants. La pensée, fuyant ainsi la ligne de crète où ils se rejoignent, dévale alors la pente vers des vallées familières.

Le cerveau humain considéré ici, c'est le « cerveau d'oeuvre » des programmeurs qui dictent ses actions à l'automate, c'est aussi celui des agents opérationnels, c'est enfin celui de tous les utilisateurs que l'automate assiste dans leur action.

Le travail n'est fait ni par les êtres humains, ni par les ordinateurs, mais par la « personne informatisée », devenue l'unité de base insécable de l'organisation, son « atome » au sens propre du mot. Les institutions, les entreprises, la société tout entière se construisent en la combinant, l'organisant, comme un mur se construit avec des pierres ou des briques. Elles se sont mises à tâtonner à la recherche du bon dosage des deux composants de l'alliage. Celui-ci fait émerger des phénomènes nouveaux dans la nature et dans la société car il a des propriétés auparavant inconnues.

« Les composés constituent une forme nouvelle, toute différente de la somme de leurs parties, et dont aucune formule ne peut prévoir la physionomie. L'eau est de l'eau et rien autre chose, ce n'est pas de l'oxygène ni de l'hydrogène »

(Maurice Blondel, L'Action, 1893).

Cet événement n'est pas sans précédents. Quelque sorcier découvrit un jour, en explorant diverses combinaisons, les étranges propriétés de l'alliage du cuivre et de l'étain. Il fallut bien des tâtonnements avant de trouver la proportion et la température qui convenaient le mieux, mais ils ont abouti à l'âge du bronze. D'autres tentatives, plus tard, firent apparaître un alliage du fer et du carbone, l'acier. D'autres alliages sont apparus : entre le cerveau humain et l'écriture, entre la main d'oeuvre et la machine, etc.

Le tâtonnement est naturellement soumis à des préjugés, des habitudes, et à une sociologie qui délimite ce qu'il est légitime de penser, dire et faire. Ces préjugés, ces habitudes, cette sociologie tiraillent dans tous les sens les esprits et les actions, et la première réaction est de nier l'évidence : l'alliage, prétend-on, n'existe pas, seuls existent ses composants. La pensée, fuyant ainsi la ligne de crète où ils se rejoignent, dévale alors la pente vers des vallées familières.

Libellés :

Informatisation

jeudi 7 janvier 2016

Pense-bête de l'iconomie

Cette page propose un aide-mémoire des principaux résultats sur l'iconomie.

Définitions

La situation actuelle est celle d'une crise de transition provoquée par l'inadéquation du comportement des agents (consommateurs, entreprises, Etat) en regard des possibilités et des risques qu'apporte l'informatisation.

L'iconomie est le modèle d'une économie et d'une société informatisées qui seraient parvenues, par hypothèse, à la maturité - donc au moins à l'efficacité économique, qui concerne le bien-être matériel de la population.

L'iconomie n'est pas une prévision mais un repère posé à l'horizon du futur pour orienter le comportement et les décisions des agents.

Possibilités et risques

L'informatisation transforme la nature à laquelle sont confrontées les intentions des personnes et des institutions.

Cette transformation a des effets dans tous les domaines de l'anthropologie : technique, économie, psychologie, sociologie, méthodes de la pensée, culture, valeurs.

La ressource informatique offre des moyens puissants aux producteurs mais aussi à des prédateurs. Ces derniers, rivalisant avec les Etats, ambitionnent de conquérir le pouvoir souverain en vendant à la découpe des patrimoines mal protégés, captant des flux de richesse, blanchissant les profits du crime organisé, pratiquant la fraude fiscale, etc.

L'informatisation ouvre ainsi deux voies entre lesquelles il faut choisir : soit l'iconomie maîtrisée et régulée au service du bien commun, soit une forme ultra-moderne et violente de féodalité qui débouche sur Big Brother et sur la société totalitaire décrite hier par Georges Orwell.

Avant de pouvoir élucider les valeurs il faut toutefois avoir recherché l'efficacité : quelles que soient les valeurs qu'une société entend promouvoir, être inefficace serait en effet stupide.

Structure de l'iconomie

Le système productif

Les tâches répétitives physiques et mentales que demande l'action productive sont automatisées. Le coût marginal est donc négligeable, le rendement d'échelle est croissant.

Chaque produit est un assemblage de biens et de services, élaboré par un réseau de partenaires.

Le coût de production se réduit au coût fixe (sunk cost) de l'investissement initial : l'iconomie est l'économie du risque maximum.

Le marché

Le marché des produits obéit au régime de la concurrence monopolistique : les produits sont diversifiés en variétés adaptées chacune à un segment des besoins. La connaissance des besoins s'appuie sur la démarche scientifique du marketing statistique.

Chaque entreprise ambitionne un monopole temporaire sur un segment des besoins du marché mondial. Le régulateur règle la durée du monopole de sorte que le moteur de l'innovation tourne à haut régime.

Les consommateurs choisissent les produits qu'ils utilisent selon le rapport qualité subjective/prix : l'iconomie est l'économie de la qualité.

Définitions

La situation actuelle est celle d'une crise de transition provoquée par l'inadéquation du comportement des agents (consommateurs, entreprises, Etat) en regard des possibilités et des risques qu'apporte l'informatisation.

L'iconomie est le modèle d'une économie et d'une société informatisées qui seraient parvenues, par hypothèse, à la maturité - donc au moins à l'efficacité économique, qui concerne le bien-être matériel de la population.

L'iconomie n'est pas une prévision mais un repère posé à l'horizon du futur pour orienter le comportement et les décisions des agents.

Possibilités et risques

L'informatisation transforme la nature à laquelle sont confrontées les intentions des personnes et des institutions.

Cette transformation a des effets dans tous les domaines de l'anthropologie : technique, économie, psychologie, sociologie, méthodes de la pensée, culture, valeurs.

La ressource informatique offre des moyens puissants aux producteurs mais aussi à des prédateurs. Ces derniers, rivalisant avec les Etats, ambitionnent de conquérir le pouvoir souverain en vendant à la découpe des patrimoines mal protégés, captant des flux de richesse, blanchissant les profits du crime organisé, pratiquant la fraude fiscale, etc.

L'informatisation ouvre ainsi deux voies entre lesquelles il faut choisir : soit l'iconomie maîtrisée et régulée au service du bien commun, soit une forme ultra-moderne et violente de féodalité qui débouche sur Big Brother et sur la société totalitaire décrite hier par Georges Orwell.

Avant de pouvoir élucider les valeurs il faut toutefois avoir recherché l'efficacité : quelles que soient les valeurs qu'une société entend promouvoir, être inefficace serait en effet stupide.

Structure de l'iconomie

Le système productif

Les tâches répétitives physiques et mentales que demande l'action productive sont automatisées. Le coût marginal est donc négligeable, le rendement d'échelle est croissant.

Chaque produit est un assemblage de biens et de services, élaboré par un réseau de partenaires.

Le coût de production se réduit au coût fixe (sunk cost) de l'investissement initial : l'iconomie est l'économie du risque maximum.

Le marché

Le marché des produits obéit au régime de la concurrence monopolistique : les produits sont diversifiés en variétés adaptées chacune à un segment des besoins. La connaissance des besoins s'appuie sur la démarche scientifique du marketing statistique.

Chaque entreprise ambitionne un monopole temporaire sur un segment des besoins du marché mondial. Le régulateur règle la durée du monopole de sorte que le moteur de l'innovation tourne à haut régime.

Les consommateurs choisissent les produits qu'ils utilisent selon le rapport qualité subjective/prix : l'iconomie est l'économie de la qualité.

Libellés :

iconomie

dimanche 3 janvier 2016

Felix Hausdorff, Grundzüge der Mengenlehre, Springer, 2002

Lorsque je suis entré en sixième mon père a dit : « L'anglais, c'est la langue des affaires, pouah ! L'allemand est la langue des philosophes : tu feras de l'allemand ».

J'ai souffert pendant deux ans, au lycée Montesquieu à Bordeaux, sous la férule d'un professeur qui prétendait nous inculquer, avec la langue allemande, l'esprit de sérieux que seuls, pensait-il, les Allemands possèdent. Mon refus obstiné l'a fait enrager.

C'est en seconde, avec M. Guinaudeau au lycée Montaigne, que j'ai enfin découvert les plaisirs que procure cette langue. Ce pédagogue à la générosité inlassable nous a fait avaler une grammaire que nous étions censés déjà connaître mais que nous ignorions évidemment. J'ai pu enfin lire Goethe, Heine, Thomas Mann, et une foule d'auteurs savoureux comme Ernst von Salomon.

C'est donc à mon père, et à M. Guinaudeau, que je dois de pouvoir lire Hausdorff. Les Grundzüge der Mengenlehre, publiés en 1914 (et de nouveau par Springer en 2002), sont l'ouvrage fondamental en théorie des ensembles, topologie générale et théorie de la mesure. Ils n'ont pas été traduits en français, ni à ma connaissance en anglais, et c'est une honte.

La théorie des ensembles que l'on m'a enseignée était un tissu de banalités, à l'exception de ce qu'elle dit sur la cardinalité des ensembles infinis. La topologie générale était une énigme : comment peut-on comprendre la définition des ouverts par laquelle le cours commence et que je résume : « ensemble, stable par réunion quelconque et par intersection finie, de parties d'un ensemble » ? D'autres que moi ont peut-être entendu enfin une présentation raisonnable de l'intégrale de Lebesgue, ce n'est pas mon cas.

Tout cela, on le trouve dans Hausdorff : sa pédagogie patiente est de même qualité que celle de M. Guinaudeau. Tout est clair, exact, complet, et si sa lecture demande un effort (lire des maths, ce n'est pas lire un roman) celui-ci reçoit bientôt sa récompense. De temps à autre, il me semble qu'Hausdorff a commis une erreur : l'enquête qui s'ensuit, passionnante, fait alors franchir à mon intuition une de ses limites.

J'ai souffert pendant deux ans, au lycée Montesquieu à Bordeaux, sous la férule d'un professeur qui prétendait nous inculquer, avec la langue allemande, l'esprit de sérieux que seuls, pensait-il, les Allemands possèdent. Mon refus obstiné l'a fait enrager.

C'est en seconde, avec M. Guinaudeau au lycée Montaigne, que j'ai enfin découvert les plaisirs que procure cette langue. Ce pédagogue à la générosité inlassable nous a fait avaler une grammaire que nous étions censés déjà connaître mais que nous ignorions évidemment. J'ai pu enfin lire Goethe, Heine, Thomas Mann, et une foule d'auteurs savoureux comme Ernst von Salomon.

* *

C'est donc à mon père, et à M. Guinaudeau, que je dois de pouvoir lire Hausdorff. Les Grundzüge der Mengenlehre, publiés en 1914 (et de nouveau par Springer en 2002), sont l'ouvrage fondamental en théorie des ensembles, topologie générale et théorie de la mesure. Ils n'ont pas été traduits en français, ni à ma connaissance en anglais, et c'est une honte.

La théorie des ensembles que l'on m'a enseignée était un tissu de banalités, à l'exception de ce qu'elle dit sur la cardinalité des ensembles infinis. La topologie générale était une énigme : comment peut-on comprendre la définition des ouverts par laquelle le cours commence et que je résume : « ensemble, stable par réunion quelconque et par intersection finie, de parties d'un ensemble » ? D'autres que moi ont peut-être entendu enfin une présentation raisonnable de l'intégrale de Lebesgue, ce n'est pas mon cas.

Tout cela, on le trouve dans Hausdorff : sa pédagogie patiente est de même qualité que celle de M. Guinaudeau. Tout est clair, exact, complet, et si sa lecture demande un effort (lire des maths, ce n'est pas lire un roman) celui-ci reçoit bientôt sa récompense. De temps à autre, il me semble qu'Hausdorff a commis une erreur : l'enquête qui s'ensuit, passionnante, fait alors franchir à mon intuition une de ses limites.

Libellés :

Lectures,

Mathématiques

jeudi 31 décembre 2015

S'intéresser à l'iconomie

S'intéresser à l'iconomie (voir L'intelligence iconomique), c'est :

L'informatisation est une dynamique car l'informatique évolue tant dans la physique des processeurs, mémoires et réseaux que dans la logique des programmes. Il en résulte une évolution permanente des possibilités qu'elle offre, des dangers qui les accompagnent, ainsi qu'une incitation renouvelée à l'innovation.

Cette évolution concerne toutes les dimensions de l'anthropologie : la technique, l'économie, la psychologie des personnes, la sociologie des pouvoirs et institutions, les procédés de la pensée, jusqu'aux valeurs qui indiquent aux personnes et aux institutions le but de leur action.

L'iconomie exige donc une approche pluri-disciplinaire. Cependant si l'on s'accorde en général pour juger la pluri-disciplinarité souhaitable, en pratique chacun, croyant sa discipline plus intéressante que les autres, est tenté de les mépriser : le sociologue taxera ainsi l'informaticien de "technicisme", l'informaticien prétendra que "l'économie n'est pas une science", etc.

L'iconomie nous contraint à écouter ce que dit chaque spécialité pour noter son vocabulaire, identifier ses concepts et méthodes, évaluer son apport et ses limites, concevoir enfin ses relations avec les autres. Cela suppose d'adopter le point de vue de l'historien qui, focalisé sur une période ou un phénomène, doit pour l'éclairer prendre ses outils dans diverses disciplines.

Le phénomène que nous considérons est d'ailleurs tellement profond qu'il est culturel : la mise à jour des représentations doit s'opérer non seulement dans l'intellect des spécialistes, mais aussi dans l'intuition du grand public. C'est d'ailleurs une condition nécessaire pour que les décisions des dirigeants soient bien orientées car, même s'ils forment une couche particulière, leur culture ne diffère pas de celle de la population.

L'efficacité se résume par l'expression "faire au mieux avec ce que l'on a", c'est-à-dire "tirer le meilleur parti des ressources dont on dispose en évitant les pièges qu'elles comportent". Il faut bien sûr avoir défini le but que l'on veut atteindre "au mieux" : pour la science économique, par exemple, il s'agit de maximiser le bien-être matériel du consommateur. Le bien-être matériel n'étant pas le bonheur, l'économie ne répond pas à tout. Il n'en reste pas moins qu'il serait bien bête de gaspiller des ressources ou de tomber dans des pièges.

Même si elle laisse ouverte la question du but, l'efficacité est donc pour l'action une exigence minimale. Les conditions nécessaires de l'efficacité ont cependant une portée universelle : quel que soit le but que l'on s'est donné, les décisions qui violent les contraintes de la logique ou qui s'appuient sur des hypothèses contraires à l'état de la nature font toujours courir un risque d'inefficacité.

Or le fait est que l'informatisation a transformé les conditions pratiques de la production et de l'organisation des entreprises, des institutions : un dirigeant dont les méthodes, l'orientation et les valeurs sont encore celles qui avaient pu convenir dans l'économie mécanisée pourra-t-il prendre aujourd'hui des décisions judicieuses ? Celui qui sait que le monde a changé, mais dont les idées restent confuses, est-il logé à meilleure enseigne ? Et leurs errements sont encore bénins, comparés aux dégâts que font ceux qui voient tout à travers les lunettes de la finance.

Il n'est certes pas facile pour les dirigeants de trouver leurs repères dans un monde que l'informatisation fait émerger et que l'innovation travaille : nous voulons leur faciliter la tâche. Une fois qu'ils auront trouvé ces repères, il leur restera à voir les mille opportunités et obstacles qui se présentent chaque jour : la conduite des affaires exige une vigilance continue, une attention aux détails et des réactions rapides, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un service public ou de l'Etat.

Notre ambition est donc modeste car les repères que nous indiquons ne suffisent pas à tout. Elle obéit à une exigence à la fois scientifique et civique : scientifique, car il s'agit de comprendre le monde dans lequel nous vivons et la dynamique de son évolution ; civique, car il faut tout faire pour réduire la durée de la crise de transition vers l'iconomie et l'ampleur du sacrifice humain qu'elle provoque.

- S'efforcer de comprendre l'informatisation ;

- Percevoir les transformations qu'elle suscite dans l'anthropologie ;

- Faire apparaître les conditions nécessaires de l'efficacité ;

- Éclairer l'intuition du grand public ;

- Indiquer une orientation aux dirigeants de l'économie et de la politique.

L'informatisation est une dynamique car l'informatique évolue tant dans la physique des processeurs, mémoires et réseaux que dans la logique des programmes. Il en résulte une évolution permanente des possibilités qu'elle offre, des dangers qui les accompagnent, ainsi qu'une incitation renouvelée à l'innovation.

Cette évolution concerne toutes les dimensions de l'anthropologie : la technique, l'économie, la psychologie des personnes, la sociologie des pouvoirs et institutions, les procédés de la pensée, jusqu'aux valeurs qui indiquent aux personnes et aux institutions le but de leur action.

L'iconomie exige donc une approche pluri-disciplinaire. Cependant si l'on s'accorde en général pour juger la pluri-disciplinarité souhaitable, en pratique chacun, croyant sa discipline plus intéressante que les autres, est tenté de les mépriser : le sociologue taxera ainsi l'informaticien de "technicisme", l'informaticien prétendra que "l'économie n'est pas une science", etc.

L'iconomie nous contraint à écouter ce que dit chaque spécialité pour noter son vocabulaire, identifier ses concepts et méthodes, évaluer son apport et ses limites, concevoir enfin ses relations avec les autres. Cela suppose d'adopter le point de vue de l'historien qui, focalisé sur une période ou un phénomène, doit pour l'éclairer prendre ses outils dans diverses disciplines.

Le phénomène que nous considérons est d'ailleurs tellement profond qu'il est culturel : la mise à jour des représentations doit s'opérer non seulement dans l'intellect des spécialistes, mais aussi dans l'intuition du grand public. C'est d'ailleurs une condition nécessaire pour que les décisions des dirigeants soient bien orientées car, même s'ils forment une couche particulière, leur culture ne diffère pas de celle de la population.

L'efficacité se résume par l'expression "faire au mieux avec ce que l'on a", c'est-à-dire "tirer le meilleur parti des ressources dont on dispose en évitant les pièges qu'elles comportent". Il faut bien sûr avoir défini le but que l'on veut atteindre "au mieux" : pour la science économique, par exemple, il s'agit de maximiser le bien-être matériel du consommateur. Le bien-être matériel n'étant pas le bonheur, l'économie ne répond pas à tout. Il n'en reste pas moins qu'il serait bien bête de gaspiller des ressources ou de tomber dans des pièges.

Même si elle laisse ouverte la question du but, l'efficacité est donc pour l'action une exigence minimale. Les conditions nécessaires de l'efficacité ont cependant une portée universelle : quel que soit le but que l'on s'est donné, les décisions qui violent les contraintes de la logique ou qui s'appuient sur des hypothèses contraires à l'état de la nature font toujours courir un risque d'inefficacité.

Or le fait est que l'informatisation a transformé les conditions pratiques de la production et de l'organisation des entreprises, des institutions : un dirigeant dont les méthodes, l'orientation et les valeurs sont encore celles qui avaient pu convenir dans l'économie mécanisée pourra-t-il prendre aujourd'hui des décisions judicieuses ? Celui qui sait que le monde a changé, mais dont les idées restent confuses, est-il logé à meilleure enseigne ? Et leurs errements sont encore bénins, comparés aux dégâts que font ceux qui voient tout à travers les lunettes de la finance.

Il n'est certes pas facile pour les dirigeants de trouver leurs repères dans un monde que l'informatisation fait émerger et que l'innovation travaille : nous voulons leur faciliter la tâche. Une fois qu'ils auront trouvé ces repères, il leur restera à voir les mille opportunités et obstacles qui se présentent chaque jour : la conduite des affaires exige une vigilance continue, une attention aux détails et des réactions rapides, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un service public ou de l'Etat.

Notre ambition est donc modeste car les repères que nous indiquons ne suffisent pas à tout. Elle obéit à une exigence à la fois scientifique et civique : scientifique, car il s'agit de comprendre le monde dans lequel nous vivons et la dynamique de son évolution ; civique, car il faut tout faire pour réduire la durée de la crise de transition vers l'iconomie et l'ampleur du sacrifice humain qu'elle provoque.

Libellés :

iconomie

samedi 19 décembre 2015

L'Action et les Valeurs

(Ceci est l'introduction de la première version d'un ouvrage (107 pages, 517 Ko) que l'on peut ouvrir au format pdf en cliquant sur ce lien).

Le destin humain est à toutes les époques, en tout lieu, pour chaque individu, un drame qui place la personne entre le monde de la pensée où résident ses intentions, représentations et valeurs, et le monde de la nature, des choses qui existent hic et nunc et se présentent devant ses intentions comme obstacle ou comme outil. Ce lieu intermédiaire, c'est celui de l'action.

Or voici que les mondes de la pensée et de la nature viennent d'être bouleversés par une révolution industrielle, celle de l'informatisation, qui a fait naître un nouveau système technique et fait se déployer les potentialités de l'alliage que forment le cerveau humain et l'automate programmable : cet alliage présente des qualités, des propriétés et des possibilités que n'avaient ni l'une, ni l'autre des composantes qu'il fond ensemble :

La crise actuelle est une crise de transition causée par l'incohérence et l'illogisme des comportements dans une société que cette transformation a, au sens précis du mot, déboussolée. Une société ne peut atteindre la maturité que lorsque les valeurs, le langage et les savoir-faire des personnes et des institutions sont devenus compatibles avec la nature à laquelle l'histoire la confronte.

Le destin humain est à toutes les époques, en tout lieu, pour chaque individu, un drame qui place la personne entre le monde de la pensée où résident ses intentions, représentations et valeurs, et le monde de la nature, des choses qui existent hic et nunc et se présentent devant ses intentions comme obstacle ou comme outil. Ce lieu intermédiaire, c'est celui de l'action.

Or voici que les mondes de la pensée et de la nature viennent d'être bouleversés par une révolution industrielle, celle de l'informatisation, qui a fait naître un nouveau système technique et fait se déployer les potentialités de l'alliage que forment le cerveau humain et l'automate programmable : cet alliage présente des qualités, des propriétés et des possibilités que n'avaient ni l'une, ni l'autre des composantes qu'il fond ensemble :

« Les composés constituent une forme nouvelle, toute différente de la somme de leurs parties, et dont aucune formule ne peut prévoir la physionomie. L'eau est de l'eau et rien autre chose, ce n'est pas de l'oxygène ni de l'hydrogène »Cet alliage n'est pas sans précédents : que l'on pense par exemple à celui qu'a formé le cerveau humain avec l'écriture, puis avec le livre imprimé. L'humanité a ainsi dans son histoire été déjà plusieurs fois « augmentée ». Il en est résulté à chaque fois une transformation des conditions pratiques de l'action et un changement des repères sur lesquels elle peut s'orienter.

(Maurice Blondel, L'Action, 1893, p. 70).

La crise actuelle est une crise de transition causée par l'incohérence et l'illogisme des comportements dans une société que cette transformation a, au sens précis du mot, déboussolée. Une société ne peut atteindre la maturité que lorsque les valeurs, le langage et les savoir-faire des personnes et des institutions sont devenus compatibles avec la nature à laquelle l'histoire la confronte.

Libellés :

Informatisation,

Philosophie

vendredi 11 décembre 2015

Le DSI au cœur du cyclone de l'informatisation

(Exposé du 3 décembre 2015 à l'Ecole polytechnique lors du séminaire Aristote « Quelles missions pour les DSI dans 5 ans ? »)

Le métier de DSI est l'un des plus difficiles qui soit. Il fait collaborer des spécialités diverses et doit délimite ce qui sera fait en interne et ce qui sera confié à des fournisseurs, le tout dans un contexte technique évolutif et tandis que l'informatisation transforme les produits de l'entreprise, leurs processus de production, la relation avec les clients, la forme de la concurrence etc. Il faut qu'il puisse aider l'entreprise à définir une stratégie qui tirera parti des possibilités qu'offre l'informatisation tout en maîtrisant les risques qui les accompagnent.

Une crise

Au milieu des années 90, un DSI restait en fonction 4,7 ans en moyenne ; au début des années 2000, cette durée s'est réduite paraît-il à deux ans1. Le « turn over » est rapide. Certaines entreprises semblent ne pas être pas sûres d’avoir, demain, besoin d’un DSI alors qu’il est (croient-elles) tout simple d’externaliser l’informatique ou de recourir à des progiciels. La fonction informatique se serait-elle banalisée ?

La « simplicité de l’informatique », quelle illusion ! les illusions fleurissent quand un changement de repères suscite le désarroi, et nous sommes dans telle une période de transition. Les outils se sont diversifiés, le discours commercial est devenu plus séduisant (mais pas plus sincère). Les directions générales, qui n'ont jamais été un repaire d'experts en système d'information, sont complètement dépassées. Il est terriblement tentant de croire que l’« outsourcing » peut résoudre tous les problèmes !

L'expérience montre pourtant que si l'euphorie précède la signature du contrat, le contentieux commence souvent peu après.

Le métier de DSI est l'un des plus difficiles qui soit. Il fait collaborer des spécialités diverses et doit délimite ce qui sera fait en interne et ce qui sera confié à des fournisseurs, le tout dans un contexte technique évolutif et tandis que l'informatisation transforme les produits de l'entreprise, leurs processus de production, la relation avec les clients, la forme de la concurrence etc. Il faut qu'il puisse aider l'entreprise à définir une stratégie qui tirera parti des possibilités qu'offre l'informatisation tout en maîtrisant les risques qui les accompagnent.

Une crise

Au milieu des années 90, un DSI restait en fonction 4,7 ans en moyenne ; au début des années 2000, cette durée s'est réduite paraît-il à deux ans1. Le « turn over » est rapide. Certaines entreprises semblent ne pas être pas sûres d’avoir, demain, besoin d’un DSI alors qu’il est (croient-elles) tout simple d’externaliser l’informatique ou de recourir à des progiciels. La fonction informatique se serait-elle banalisée ?

La « simplicité de l’informatique », quelle illusion ! les illusions fleurissent quand un changement de repères suscite le désarroi, et nous sommes dans telle une période de transition. Les outils se sont diversifiés, le discours commercial est devenu plus séduisant (mais pas plus sincère). Les directions générales, qui n'ont jamais été un repaire d'experts en système d'information, sont complètement dépassées. Il est terriblement tentant de croire que l’« outsourcing » peut résoudre tous les problèmes !

L'expérience montre pourtant que si l'euphorie précède la signature du contrat, le contentieux commence souvent peu après.

Libellés :

Entreprise,

Informatisation

Informatisation et iconomie

(Ceci est le texte de ma conférence au 5th World Congress on Information and Communication Technologies, 14-16 décembre 2015, Marrakech)

English version

Nous voulons proposer ici une explication de la crise économique actuelle, du ralentissement de la croissance et du chômage qui frappe plusieurs pays. Notre thèse s'appuie sur celle que Bertrand Gille a formulée dans son Histoire des techniques, publiée chez Gallimard dans la collection de La Pléïade en 1978.

Bertrand Gille propose de découper l'histoire de l'humanité en périodes caractérisées chacune par un système technique, synergie de quelques techniques fondamentales. Dès le paléolithique, les êtres humains ont su en effet se doter d'outils pour compléter l'action de leurs mains, et depuis lors les systèmes techniques se sont succédés.

Considérons les quatre derniers : le système technique essentiellement agricole de l'ancien régime fait place, à partir de 1775, au « système technique moderne » (STM) qui s'appuie sur la synergie de la mécanique et de la chimie. Vers 1875 ces deux techniques sont complétées par la maîtrise de l'énergie électrique, ainsi que celle du pétrole, donnant naissance au « système technique moderne développé » (STMD) dont la très grande entreprise est la créature la plus représentative. Le moteur électrique est inventé par Gramme en 1873, l'éclairage électrique par Edison en 1879, le moteur à combustion interne par Otto en 1884.

Vers 1975 enfin arrive le « système technique contemporain » (STC), qui s'appuie sur une synergie entièrement nouvelle : celle de la micro-électronique, du logiciel et de l'Internet. L'informatisation des entreprises s'organise autour d'un système d'information dans les années 1970, le micro-ordinateur se répand dans les années 1980, l'Internet et le téléphone mobile dans les années 1990, le téléphone « intelligent » (ordinateur mobile) dans les années 2000 ; dans les usines, la robotisation automatise les tâches répétitives qui étaient auparavant confiées à la main d’œuvre.

Les prochaines étapes sont déjà amorcées avec la synergie de l'accès mobile à haut débit, du cloud computing et de l'Internet des objets ; le corps humain s'informatise avec l'ordinateur mobile et les prothèses informatisées ; divers outils (imprimante 3D, scanner, etc.) permettent de passer du virtuel au réel et vice-versa.

English version

Nous voulons proposer ici une explication de la crise économique actuelle, du ralentissement de la croissance et du chômage qui frappe plusieurs pays. Notre thèse s'appuie sur celle que Bertrand Gille a formulée dans son Histoire des techniques, publiée chez Gallimard dans la collection de La Pléïade en 1978.

Bertrand Gille propose de découper l'histoire de l'humanité en périodes caractérisées chacune par un système technique, synergie de quelques techniques fondamentales. Dès le paléolithique, les êtres humains ont su en effet se doter d'outils pour compléter l'action de leurs mains, et depuis lors les systèmes techniques se sont succédés.

Considérons les quatre derniers : le système technique essentiellement agricole de l'ancien régime fait place, à partir de 1775, au « système technique moderne » (STM) qui s'appuie sur la synergie de la mécanique et de la chimie. Vers 1875 ces deux techniques sont complétées par la maîtrise de l'énergie électrique, ainsi que celle du pétrole, donnant naissance au « système technique moderne développé » (STMD) dont la très grande entreprise est la créature la plus représentative. Le moteur électrique est inventé par Gramme en 1873, l'éclairage électrique par Edison en 1879, le moteur à combustion interne par Otto en 1884.

Vers 1975 enfin arrive le « système technique contemporain » (STC), qui s'appuie sur une synergie entièrement nouvelle : celle de la micro-électronique, du logiciel et de l'Internet. L'informatisation des entreprises s'organise autour d'un système d'information dans les années 1970, le micro-ordinateur se répand dans les années 1980, l'Internet et le téléphone mobile dans les années 1990, le téléphone « intelligent » (ordinateur mobile) dans les années 2000 ; dans les usines, la robotisation automatise les tâches répétitives qui étaient auparavant confiées à la main d’œuvre.

Les prochaines étapes sont déjà amorcées avec la synergie de l'accès mobile à haut débit, du cloud computing et de l'Internet des objets ; le corps humain s'informatise avec l'ordinateur mobile et les prothèses informatisées ; divers outils (imprimante 3D, scanner, etc.) permettent de passer du virtuel au réel et vice-versa.

Libellés :

iconomie,

Informatisation

mercredi 25 novembre 2015

Une politique en faux-semblant

La crise économique actuelle est une crise de transition entre deux systèmes techniques : celui qui a prévalu jusque vers 1975 et qui était fondé sur la synergie de la mécanique, de la chimie et de l'énergie, et celui qui s'appuie sur la synergie de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet.

Faux-semblant de la transition énergétique

Pendant que s'approfondissent cette crise et le désarroi qu'elle suscite, l'attention des politiques et du public est attirée avec insistance sur la transition énergétique. Certes, il faut contenir le réchauffement du climat mais on fait comme si l'énergie était encore une composante essentielle du système technique, comme si la société était encore prisonnière des lois de la thermodynamique.

On ne voit pas que l'informatisation a transformé le travail : la main d’œuvre fait place à un cerveau d’œuvre et cela a fait apparaître une ressource naturelle inépuisable et jusqu'alors négligée : le cerveau humain.

Cette ressource est renouvelée à chaque génération et on ne peut assigner aucune limite a priori à son potentiel pour peu qu'elle soit convenablement instruite, éduquée et formée1. L'histoire montre qu'elle est capable de remonter le cours de l'entropie, de mettre de l'ordre dans les idées et les valeurs afin de construire une civilisation. Elle est capable aussi il est vrai de se mettre au service du Mal pour aboutir au pire : l'éventail du possible est en permanence ouvert devant ses choix.

Jeremy Rifkin est l'un de ceux qui contribuent à masquer ce qu'apporte l'informatisation. Il prétend en effet que c'est la transition énergétique qui constitue la troisième révolution industrielle.

Sa thèse a suscité des espoirs et encouragé à investir dans les énergies renouvelables, mais elle est manifestement erronée. La transition énergétique n'est en effet que la réponse à une contrainte. Elle n'apporte pas une nouvelle synergie entre des techniques fondamentales même si elle nécessite des innovations – celles-ci vont d'ailleurs s'appuyer sur l'informatique (« smart grid », compteurs « intelligents », etc.).

Faux-semblant de l'équilibre budgétaire

Faux-semblant de la transition énergétique

Pendant que s'approfondissent cette crise et le désarroi qu'elle suscite, l'attention des politiques et du public est attirée avec insistance sur la transition énergétique. Certes, il faut contenir le réchauffement du climat mais on fait comme si l'énergie était encore une composante essentielle du système technique, comme si la société était encore prisonnière des lois de la thermodynamique.

On ne voit pas que l'informatisation a transformé le travail : la main d’œuvre fait place à un cerveau d’œuvre et cela a fait apparaître une ressource naturelle inépuisable et jusqu'alors négligée : le cerveau humain.

Cette ressource est renouvelée à chaque génération et on ne peut assigner aucune limite a priori à son potentiel pour peu qu'elle soit convenablement instruite, éduquée et formée1. L'histoire montre qu'elle est capable de remonter le cours de l'entropie, de mettre de l'ordre dans les idées et les valeurs afin de construire une civilisation. Elle est capable aussi il est vrai de se mettre au service du Mal pour aboutir au pire : l'éventail du possible est en permanence ouvert devant ses choix.

Jeremy Rifkin est l'un de ceux qui contribuent à masquer ce qu'apporte l'informatisation. Il prétend en effet que c'est la transition énergétique qui constitue la troisième révolution industrielle.

Sa thèse a suscité des espoirs et encouragé à investir dans les énergies renouvelables, mais elle est manifestement erronée. La transition énergétique n'est en effet que la réponse à une contrainte. Elle n'apporte pas une nouvelle synergie entre des techniques fondamentales même si elle nécessite des innovations – celles-ci vont d'ailleurs s'appuyer sur l'informatique (« smart grid », compteurs « intelligents », etc.).

Faux-semblant de l'équilibre budgétaire

Libellés :

Informatisation,

Politique

dimanche 25 octobre 2015

Iconomie de la distribution

Cette étude a été rédigée par l'institut de l'iconomie à l'intention de France Stratégie. Contributeurs : Pierre-Jean Benghozi, Jean-Paul Betbeze, Sylvie Billard, Marc Desreumaux, Francis Jacq, Philippe Moati, Gilles Moutet, Michel Paillet, Julien Pillot, Michel Volle.

(Version imprimable : www.volle.com/travaux/150921distribution.pdf)

Pour pouvoir se représenter ce que la distribution sera dans l'iconomie1 il faut d'abord se rappeler ce qu'elle a été dans l'économie moderne, antérieure à l'informatisation : cet héritage détermine aujourd'hui encore sa représentation la plus répandue.

On pourra ensuite, en s'appuyant sur une analyse des premiers effets de l'informatisation, construire un modèle de la distribution qui soit cohérent avec celui de l'iconomie.

La distribution dans l'économie moderne

Dans le modèle de l'économie moderne les produits sont matériels, dotés d'une masse et d'un volume : ce sont des biens. Leur production est censée être achevée lorsque le producteur les place dans un stock de produits finis où ils attendront les commandes des distributeurs.

Des entreprises de logistique les enlèvent sur l'ordre des distributeurs pour les transporter vers les stocks de ces derniers. Ils en sont extraits pour être placés dans le rayonnage des magasins et proposés à l'attention des clients qui les choisissent, les achètent et les emportent à leur domicile pour les consommer et, ce faisant, les détruire.

Ce schéma peut être complété pour tenir compte du commerce des produits intermédiaires (« Business to Business, B to B »), dont les clients sont des entreprises, mais il suffit pour faire apparaître le cloisonnement qui distingue et articule production, logistique, distribution et consommation. Nous considérons donc ici le commerce « Business to Consumer, B to C » qui assure la relation entre le système productif et la consommation.

Le magasin est, entre la consommation et la distribution, l'interface à travers laquelle le consommateur perçoit l'offre et le producteur perçoit la demande : le rythme de la production des biens est dicté par une anticipation probabiliste des commandes, qui résultent elles-mêmes de l'anticipation des ventes par les distributeurs.

Libellés :

iconomie

Iconomie de l'automobile

Cette étude a été rédigée par l'institut de l'iconomie à l'intention de France Stratégie. Contributeurs : Pierre-Jean Benghozi, Jean-Paul Betbeze, Jean-Pierre Corniou, Nicolas Cugier, Marc Desreumaux, Frédéric Lefebvre-Naré, Vincent Lorphelin, Gilles Moutet, Bernard Ourghanlian, Claude Rochet, Michel Volle.

(Version imprimable : www.volle.com/travaux/150922automobile.pdf)

Le but de cette étude est de porter un diagnostic sur les perspectives de l'automobile dans l'iconomie1.

Dans l'iconomie, l'automobile n'est plus un bien mécanique que son consommateur possède, mais un service informatisé qu'il utilise. L'industrie automobile, qui fut la reine de l'économie du XXe siècle, est ainsi confrontée à une mise en cause de la nature de son produit et de son marché.

Sera-t-elle au XXIe siècle l'esclave du langage performatif de la programmation informatique2, ou saura-t-elle redéfinir son identité afin de le maîtriser ?

Et aussi, que deviendra l'utilisateur ? Il était responsable de la conduite, au risque de se trouver broyé dans la carcasse accidentée du véhicule. Sera-t-il désormais, dans le berceau mobile de la voiture automatique, aussi passif qu'un nourrisson ?

L'automobile a exprimé de façon exemplaire les enjeux économiques et symboliques de la mécanisation. Il lui faut maintenant apprendre à exprimer ceux de l'informatisation.

* *

Libellés :

iconomie

dimanche 18 octobre 2015

Jean-Michel Quatrepoint, Alstom, scandale d'Etat, Fayard, 2015.

A travers le récit détaillé (et complexe) des épisodes qui ont conduit à la prise de contrôle d'Alstom Énergie par General Electric Jean-Michel Quatrepoint décrit les mœurs, valeurs et priorités d'une classe dirigeante qui a adopté le mode de pensée de la finance mondiale, d'une administration qui a perdu son expertise industrielle, de services de renseignement qui ne savent plus pratiquer l'intelligence économique.

Les grandes entreprises françaises sont dès lors exposées sans défense aux razzias des Américains dont la politique industrielle, lucide et très active, tire parti du pouvoir judiciaire qu'ils se sont arrogés sur le reste du monde. Elles disparaissent l'une après l'autre : Péchiney, Alcatel, l'électronique, l'informatique, le textile, la chaussure, Arcelor, maintenant Alstom et bientôt Lafarge... à chaque fois, un tissu industriel s'en va car la grande entreprise fait vivre un réseau de sous-traitants. Une fois ses actifs liquidés et ses compétences détruites, ses dirigeants la quittent en percevant d'énormes bonus.

Le spectacle de ces trahisons répétées donne la nausée.

* *

L'exemple le plus clair du comportement des prédateurs est celui des LBO (leveraged buyout), qui consiste à emprunter de l'argent pour acheter une entreprise, puis à inscrire après l'avoir achetée cette dette à son passif moyennant une réduction de ses capitaux propres. Citons Quatrepoint, qui montre comment l'on peut « produire de l'argent » en détruisant une entreprise :

« Lors de la première acquisition de Cegelec par LBO en 2001, les acheteurs n'apportent que 82,5 millions en capital et empruntent le reste, soit 720 millions. En 2006, après avoir licencié 4 000 personnes et cédé des actifs, ils revendent Cegelec à LBO France pour 1,15 milliards (700 millions, plus 450 millions de reprise de dette) : en cinq ans, les acheteurs de 2001 auront multiplié leur mise par huit. LBO France et les dirigeants de Cegelec, dont son PDG Claude Darmon, refont alors un LBO. Les 700 millions de capital sont financés à hauteur de 630 millions par un nouvel emprunt, Cegelec est de nouveau pressurée pour accélérer les remboursements (plus de 800 millions en deux ans). En juillet 2008 LBO France et les dirigeants de Cegelec, localisés en Belgique pour échapper à l'impôt sur les plus-values, la revendent à un fonds du Qatar pour 1,7 milliard : la plus-value est de 1,1 milliard. Fin 2009 le Qatar revend la Cegelec à Vinci avec une moins-value de 500 millions. »On se demande naturellement ce qui empêche le législateur d'interdire les LBO, ou du moins de restreindre leur usage. Cela s'explique par la démission de l'Etat, intimidé par les prétentions du néo-libéralisme et dont les services ont perdu leur compétence. Citons encore Quatrepoint :

mercredi 7 octobre 2015

Innovations et industrie

Contribution à une double page de L'Humanité du 2 octobre 2015 intitulée « Innovations et industrie : sésames pour sortir de la crise ? » (les questions sont celles que le journal m'a posées).

1° Pourquoi cette injonction généralisée à innover dans tous les secteurs d'activité ? Est-ce qu'on n'innove pas en fait quotidiennement pour s'adapter ou résoudre des problèmes ?

« Innover » n'est pas aujourd'hui une « injonction » mais la réponse à la situation résultant d'une révolution industrielle qui a débuté au milieu des années 1970 : l'informatisation a transformé la nature des produits, la façon de les produire, l'organisation des entreprises, le régime de la concurrence. Elle a fait éclore le néo-libéralisme, suscité la mondialisation et procuré des armes puissantes aux prédateurs.

Le rapport entre la société et la nature a été modifié : tout se passe comme si la nature avait changé, comme si nous avions été transplantés sur un continent qu'il faut aménager mais dont nous ne connaissons ni la géographie, ni la flore, ni la faune.

L'évolution met en question des habitudes et formes d'organisation naguère efficaces, les institutions et les personnes sont soumises à une tension pénible : il leur faut, en effet, innover quotidiennement pour résoudre une foule de problèmes.

2° Est-ce que l'innovation est un facteur de croissance économique ?

On peut retourner la question comme un gant : la croissance est-elle possible sans innovation quand il s'agit de s'adapter à un monde nouveau ?

Il faut s'entendre sur ce que l'on nomme « croissance ». Un indicateur comme le PIB évalue le volume de la production mais non sa qualité alors que ce celle-ci contribue au bien-être matériel des consommateurs, but essentiel de l'économie. Le passage du téléphone filaire au téléphone mobile, puis au téléphone « intelligent » a transformé la vie des gens sans que cela se voie dans le PIB. Il en est de même pour l'Internet, le Web, les machines informatisées (robots, automobiles, équipements médicaux), etc.

Toute révolution industrielle détruit des emplois dans un premier temps : à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles des régions ont été ruinées par la mécanisation du textile. Le sous-emploi de la population active constaté aujourd'hui est un symptôme d'inefficacité : il faudra un délai et des efforts pour retrouver le plein-emploi.

3° L'innovation prend de nombreuses formes : l'innovation technique bien sûr est omniprésente, mais est-ce aussi le cas de l’innovation sociale et culturelle ? Est-elle valorisée ?

L'informatisation a des conséquences dans tous les domaines de l'anthropologie : économie, psychologie, sociologie, culture, valeurs, etc. Notre société ne pourra atteindre la maturité que si elle prend conscience des possibilités et des risques que cela comporte : chacun, chaque institution, chaque entreprise doit mûrir sa compréhension du phénomène et elle doit en effet déboucher sur des innovations culturelles et sociales.

Il faut parvenir à penser la dynamique historique et dialectique qui noue les techniques à leur utilisation. Ceux qui croient que seule importe la technique sont des apprentis sorciers : en témoignent les excès de la finance dans l'utilisation des algorithmes, notamment pour le trading de haute fréquence. Ceux qui, symétriquement, croient que seuls les usages importent sont aveugles au changement des possibilités et des risques que provoque la technique.

4° Valorise-t-on l'innovation technique dans les entreprises pour légitimer les réorganisations du travail, de la concurrence déloyale (exemple d'Uber) voire des suppressions d'emplois… ?

Toute révolution industrielle éveille cette tentation, la nôtre ne fait pas exception. Des prédateurs s'enrichissent en s'emparant de patrimoines mal protégés ou en prélevant une dîme sur les transactions, ils sont agiles parce que ni la loi, ni les scrupules ne les retiennent. Ils ont été les premiers à tirer parti de la mécanisation, ils sont les premiers à tirer parti de l'informatisation.

Pour contenir la prédation il faut un législateur judicieux, un système judiciaire compétent, des associations de consommateurs et des syndicats vigilants : cela suppose un effort pour comprendre la situation, puis de l'énergie, enfin du courage.

1° Pourquoi cette injonction généralisée à innover dans tous les secteurs d'activité ? Est-ce qu'on n'innove pas en fait quotidiennement pour s'adapter ou résoudre des problèmes ?

« Innover » n'est pas aujourd'hui une « injonction » mais la réponse à la situation résultant d'une révolution industrielle qui a débuté au milieu des années 1970 : l'informatisation a transformé la nature des produits, la façon de les produire, l'organisation des entreprises, le régime de la concurrence. Elle a fait éclore le néo-libéralisme, suscité la mondialisation et procuré des armes puissantes aux prédateurs.

Le rapport entre la société et la nature a été modifié : tout se passe comme si la nature avait changé, comme si nous avions été transplantés sur un continent qu'il faut aménager mais dont nous ne connaissons ni la géographie, ni la flore, ni la faune.

L'évolution met en question des habitudes et formes d'organisation naguère efficaces, les institutions et les personnes sont soumises à une tension pénible : il leur faut, en effet, innover quotidiennement pour résoudre une foule de problèmes.

2° Est-ce que l'innovation est un facteur de croissance économique ?

On peut retourner la question comme un gant : la croissance est-elle possible sans innovation quand il s'agit de s'adapter à un monde nouveau ?

Il faut s'entendre sur ce que l'on nomme « croissance ». Un indicateur comme le PIB évalue le volume de la production mais non sa qualité alors que ce celle-ci contribue au bien-être matériel des consommateurs, but essentiel de l'économie. Le passage du téléphone filaire au téléphone mobile, puis au téléphone « intelligent » a transformé la vie des gens sans que cela se voie dans le PIB. Il en est de même pour l'Internet, le Web, les machines informatisées (robots, automobiles, équipements médicaux), etc.

Toute révolution industrielle détruit des emplois dans un premier temps : à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles des régions ont été ruinées par la mécanisation du textile. Le sous-emploi de la population active constaté aujourd'hui est un symptôme d'inefficacité : il faudra un délai et des efforts pour retrouver le plein-emploi.

3° L'innovation prend de nombreuses formes : l'innovation technique bien sûr est omniprésente, mais est-ce aussi le cas de l’innovation sociale et culturelle ? Est-elle valorisée ?

L'informatisation a des conséquences dans tous les domaines de l'anthropologie : économie, psychologie, sociologie, culture, valeurs, etc. Notre société ne pourra atteindre la maturité que si elle prend conscience des possibilités et des risques que cela comporte : chacun, chaque institution, chaque entreprise doit mûrir sa compréhension du phénomène et elle doit en effet déboucher sur des innovations culturelles et sociales.

Il faut parvenir à penser la dynamique historique et dialectique qui noue les techniques à leur utilisation. Ceux qui croient que seule importe la technique sont des apprentis sorciers : en témoignent les excès de la finance dans l'utilisation des algorithmes, notamment pour le trading de haute fréquence. Ceux qui, symétriquement, croient que seuls les usages importent sont aveugles au changement des possibilités et des risques que provoque la technique.

4° Valorise-t-on l'innovation technique dans les entreprises pour légitimer les réorganisations du travail, de la concurrence déloyale (exemple d'Uber) voire des suppressions d'emplois… ?

Toute révolution industrielle éveille cette tentation, la nôtre ne fait pas exception. Des prédateurs s'enrichissent en s'emparant de patrimoines mal protégés ou en prélevant une dîme sur les transactions, ils sont agiles parce que ni la loi, ni les scrupules ne les retiennent. Ils ont été les premiers à tirer parti de la mécanisation, ils sont les premiers à tirer parti de l'informatisation.

Pour contenir la prédation il faut un législateur judicieux, un système judiciaire compétent, des associations de consommateurs et des syndicats vigilants : cela suppose un effort pour comprendre la situation, puis de l'énergie, enfin du courage.

Libellés :

iconomie,

Informatisation

jeudi 17 septembre 2015

Conflit de valeurs

(Exposé à la journée du club Idéact organisée par Pierre Musso le 16 septembre 2015)

Notre économie, notre société, sont actuellement dans une phase de transition : l'informatisation, que certains préfèrent nommer "numérique", a transformé la nature des produits et le fonctionnement du système productif, mais les comportements des entreprises, des consommateurs et de l’État ne se sont pas encore convenablement adaptés aux possibilités qu'elle apporte, ils ne savent pas non plus éviter les risques qui accompagnent ces possibilités.

Nous avons nommé "iconomie" la représentation d'une société qui serait, par hypothèse, parvenue à la maturité au regard de l'informatisation : cela nous permet de mettre en évidence les conditions nécessaires de l'efficacité. Elles ne sont pas suffisantes, mais il est certain que si on ne les respecte pas la maturité ne peut pas être atteinte.

Ceux qui travaillent sur le système d'information d'une entreprise rencontrent souvent des obstacles qui s'opposent à la mise en œuvre de solutions raisonnables, dont la discussion provoque des conflits que la seule logique ne peut pas expliquer. L'expérience montre que ces conflits ont trois origines possibles, que l'on peut classer dans l'ordre des violences croissantes : sociologie, philosophie, métaphysique.

Les conflits d'origine sociologique sont ceux qui ont trait à la légitimité des pouvoirs, aux territoires des directions : chacune veut par exemple conserver le langage dont elle a l'habitude, au prix d'une confusion conceptuelle qui altère la qualité du SI.

Les conflits d'origine philosophique portent sur les techniques de la pensée : la pratique de l'abstraction, nécessaire pour choisir les êtres et les attributs que le SI observera, se heurte à l'objection "ce n'est pas si simple" ; la définition de la frontière entre le conceptuel et l'intuitif, l'automatisation et l'action humaine, nécessite une clarté d'esprit peu répandue. Ces conflits, qui tournent autour de la façon dont chacun pense, touchent à quelque chose de très profond et de très délicat dans chacun : on voit des personnes quitter la salle de réunion en claquant la porte.

Les conflits d'origine métaphysique portent sur les valeurs, sur la définition de ce qui est bien et de ce qui est mal, sur ce que l'on est et ce que l'on veut être, sur le but que l'on donne à son action et à sa vie, etc. Ils concernent donc dans les personnes, dans les entreprises, ce qu'il y a de plus intime dans leur individualité, et leur potentiel explosif est tellement puissant que l'on hésite à les expliciter : ils restent souterrains, comme des structures volcaniques qui soulèvent le sol, brisent sa surface, et travaillent sourdement les consciences.

Notre économie, notre société, sont actuellement dans une phase de transition : l'informatisation, que certains préfèrent nommer "numérique", a transformé la nature des produits et le fonctionnement du système productif, mais les comportements des entreprises, des consommateurs et de l’État ne se sont pas encore convenablement adaptés aux possibilités qu'elle apporte, ils ne savent pas non plus éviter les risques qui accompagnent ces possibilités.

Nous avons nommé "iconomie" la représentation d'une société qui serait, par hypothèse, parvenue à la maturité au regard de l'informatisation : cela nous permet de mettre en évidence les conditions nécessaires de l'efficacité. Elles ne sont pas suffisantes, mais il est certain que si on ne les respecte pas la maturité ne peut pas être atteinte.

Ceux qui travaillent sur le système d'information d'une entreprise rencontrent souvent des obstacles qui s'opposent à la mise en œuvre de solutions raisonnables, dont la discussion provoque des conflits que la seule logique ne peut pas expliquer. L'expérience montre que ces conflits ont trois origines possibles, que l'on peut classer dans l'ordre des violences croissantes : sociologie, philosophie, métaphysique.

Les conflits d'origine sociologique sont ceux qui ont trait à la légitimité des pouvoirs, aux territoires des directions : chacune veut par exemple conserver le langage dont elle a l'habitude, au prix d'une confusion conceptuelle qui altère la qualité du SI.

Les conflits d'origine philosophique portent sur les techniques de la pensée : la pratique de l'abstraction, nécessaire pour choisir les êtres et les attributs que le SI observera, se heurte à l'objection "ce n'est pas si simple" ; la définition de la frontière entre le conceptuel et l'intuitif, l'automatisation et l'action humaine, nécessite une clarté d'esprit peu répandue. Ces conflits, qui tournent autour de la façon dont chacun pense, touchent à quelque chose de très profond et de très délicat dans chacun : on voit des personnes quitter la salle de réunion en claquant la porte.

Les conflits d'origine métaphysique portent sur les valeurs, sur la définition de ce qui est bien et de ce qui est mal, sur ce que l'on est et ce que l'on veut être, sur le but que l'on donne à son action et à sa vie, etc. Ils concernent donc dans les personnes, dans les entreprises, ce qu'il y a de plus intime dans leur individualité, et leur potentiel explosif est tellement puissant que l'on hésite à les expliciter : ils restent souterrains, comme des structures volcaniques qui soulèvent le sol, brisent sa surface, et travaillent sourdement les consciences.

Libellés :

Anthropologie,

iconomie,

Informatisation,

Sociologie

vendredi 11 septembre 2015

L'intelligence iconomique

L'institut de l'iconomie vient de publier L'intelligence iconomique aux éditions De Boeck.

Cet ouvrage fait le point de ses travaux et réflexions sur l'iconomie.

Voici sa table des matières :

Au fil du temps qui passe : permanences, ruptures, opportunités

Play it again, Sam… Ruptures et continuités des révolutions industrielles, par Claude Rochet

Éléments de théorie « iconomique », par Michel Volle

Les nouveaux modèles en action

La ville intelligente, l’iconomie et l’évolution nécessaire du management public, par Claude Rochet

Géopolitique de l’iconomie, nouveaux rapports de force et stratégies d’influence, par Laurent Bloch

L’informatisation criminelle, trafics et crimes de l’économie financière, par Michel Volle

Les leviers de réussite dans l’iconomie

Nouveaux modèles d’affaires ou modèles iconomiques ?, par Pierre-Jean Benghozi

Étude de cas : AliBaba, par Francis Jacq

Les normes, une arme stratégique… quand on a une stratégie, par Jacques Printz

La France dans l’icononomie

La France dans l’iconomie : une étoile qui s’éteint ?, par Jean-Pierre Corniou

Cet ouvrage fait le point de ses travaux et réflexions sur l'iconomie.

Voici sa table des matières :

Au fil du temps qui passe : permanences, ruptures, opportunités

Play it again, Sam… Ruptures et continuités des révolutions industrielles, par Claude Rochet

Éléments de théorie « iconomique », par Michel Volle

Les nouveaux modèles en action

La ville intelligente, l’iconomie et l’évolution nécessaire du management public, par Claude Rochet

Géopolitique de l’iconomie, nouveaux rapports de force et stratégies d’influence, par Laurent Bloch

L’informatisation criminelle, trafics et crimes de l’économie financière, par Michel Volle

Les leviers de réussite dans l’iconomie

Nouveaux modèles d’affaires ou modèles iconomiques ?, par Pierre-Jean Benghozi

Étude de cas : AliBaba, par Francis Jacq

Les normes, une arme stratégique… quand on a une stratégie, par Jacques Printz

La France dans l’icononomie

La France dans l’iconomie : une étoile qui s’éteint ?, par Jean-Pierre Corniou

dimanche 30 août 2015

Macro et micro, de gauche à droite et vice-versa

La macroéconomie et la microéconomie, en abrégé « macro » et « micro », considèrent l'économie sous deux angles différents. La macro examine de grandes masses et de grands équilibres (le PIB, l'indice des prix, l'emploi, le solde commercial, etc. ventilés par branche et par secteur), la micro part de ce qui se passe dans les entreprises et chez les consommateurs. Elles ont été chacune classées tantôt « à gauche », tantôt « à droite », tout en changeant de contenu.

Avant la guerre de 1940 la micro dominait car la théorie économique en vigueur postulait que l'efficacité résulte du libre jeu des agents individuels, personnes ou entreprises. Aucune vue d'ensemble sur l'économie n'était publiée, les seuls indicateurs étaient des prix de gros et des cours de bourse1 : ils constituaient selon la théorie la seule connaissance dont un entrepreneur ait besoin pour prendre ses décisions. L'idée qu'une action de l’État sur l'économie puisse être nécessaire était rejetée avec force2.

Le modèle économique sous-jacent était celui de l'équilibre général hérité de Walras et Pareto. La science économique était aussi abstraite que ce modèle : elle postulait l'efficacité de la libre action des entreprises, mais se gardait d'observer de près leur fonctionnement car cela aurait risqué d'inciter l’État à empiéter sur leur liberté.

Les années 1930 ont cependant montré que le comportement spontané des agents individuels ne permettait pas de sortir d'une crise prolongée : quelques économistes chercheront donc la solution du côté d'un agent collectif, l’État. Mais pour que celui-ci puisse restaurer les grands équilibres – l'investissement, l'emploi, le commerce extérieur, etc. – il fallait qu'ils fussent observés. La macroéconomie est née, pour fournir cette observation, dans la foulée des réflexions de Keynes et de Hicks sur les anticipations.

Elle n'a pas été la bienvenue. La « droite », fidèle à sa conception individualiste de l'économie, a vu dans l'intervention de l’État un risque de collectivisme d'autant plus impressionnant que l'URSS faisait alors figure d'épouvantail. Toute orientation politique contient cependant des contradictions : certains des individualistes « de droite » ne ménageaient pas leur admiration au régime nazi, collectiviste à sa façon. On verra d'ailleurs par la suite des personnes passer de la « droite » à la « gauche » et vice-versa.

Avant la guerre de 1940 la micro dominait car la théorie économique en vigueur postulait que l'efficacité résulte du libre jeu des agents individuels, personnes ou entreprises. Aucune vue d'ensemble sur l'économie n'était publiée, les seuls indicateurs étaient des prix de gros et des cours de bourse1 : ils constituaient selon la théorie la seule connaissance dont un entrepreneur ait besoin pour prendre ses décisions. L'idée qu'une action de l’État sur l'économie puisse être nécessaire était rejetée avec force2.